綜合新聞

周佳和遲曉靜博士在《Science Advances》雜志發表文章揭示寨卡病毒致病新機制

近年來在懷孕期間感染寨卡病毒(ZIKV)增加了胎兒大腦發育異常和新生兒小頭畸形(microcephaly)的風險,因此引起了國際社會的廣泛關注。全面闡明ZIKV對神經系統的影響特別是引起小頭畸形的原因,無疑對指導寨卡熱相關疾病的防治具有重要的科學意義。盡管目前人們對 ZIKV的致病機制有一些認識,如病毒拮抗宿主天然免疫和直接感染神經前體細胞誘導的細胞凋亡與細胞死亡等,但是對于在ZIKV感染后如何影響腦部微血管功能及腦中脂質環境穩態變化等方面還鮮有報道。

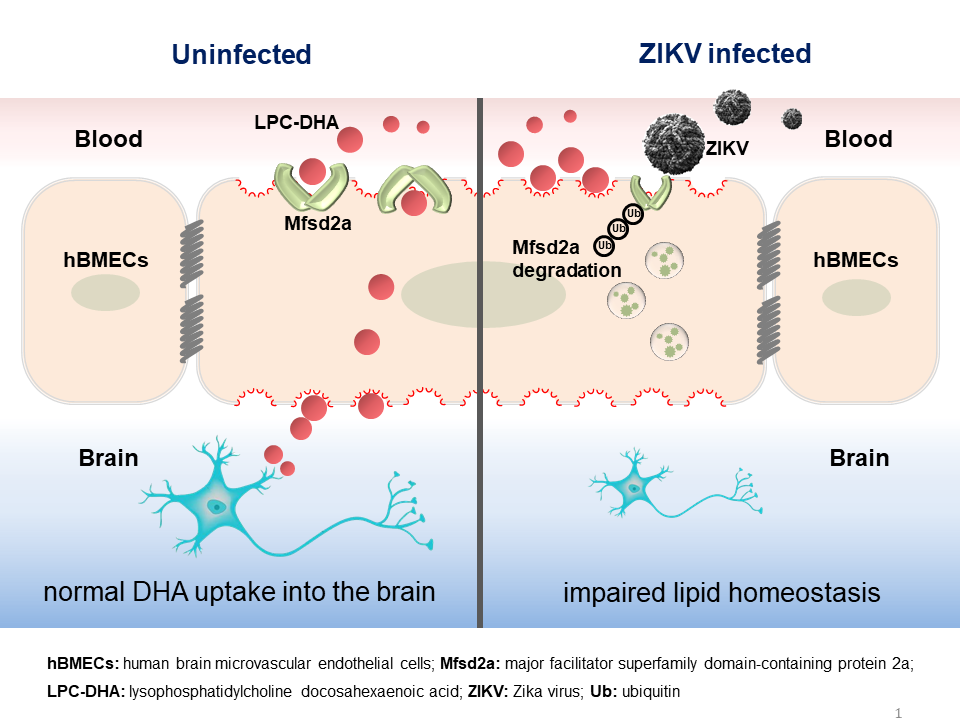

2019年10月23日,楊威課題組在Science Advances雜志在線發表了標題為Zika virus degrades the ω-3 fatty acid transporter Mfsd2a in brain microvascular endothelial cells and impairs lipid homeostasis的文章,揭示了ZIKV通過降解孤兒轉運體Mfsd2a(Major facilitator superfamily domain-containingprotein)并減少DHA(Docosahexaenoic Acid)的攝入而影響腦部脂質微環境,為闡明ZIKV的致病性提供了全新的機制。基于此發現,研究人員給ZIKV早期感染的小鼠補充 DHA 后,能夠緩解感染所致的小頭畸形表型。這提示,補充DHA可能為預防或者治療攜帶ZIKV蚊子所在地區孕婦感染該病毒所致的胎兒神經系統癥狀提供潛在的益處。

圖注:ZIKV感染降解Mfsd2a影響DHA吸收和脂質穩態的分子機制模式圖。

該項研究得到了中國醫學科學院醫學與健康科技創新工程(2016-I2M-3-020)和“973”計劃、科技重大專項與國家自然科學基金等項目的支持。

論文鏈接https://advances.sciencemag.org/content/5/10/eaax7142