綜合新聞

遲曉靜、張心慧、潘勝男、史玉金等在《Signal Transduction and Targeted Therapy》報導第二代新冠病毒廣譜中和抗體

新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)大流行已持續兩年多,截至2022年2月全球已有近六百萬人因感染SARS-CoV-2死亡。近期席卷全球的奧密克戎(Omicron)變異株史無前例地在其Spike刺突蛋白上出現32個突變,其中在受體結合區(RBD)就有高達15個突變位點,進而產生免疫后突破感染,并導致絕大多數已上市中和抗體藥物失效。為提高疫情應對能力,亟需研發能夠針對多種突變株的具有廣譜保護性的新一代中和抗體藥物。

在2020年于《Nature Communications》雜志發表新冠病毒中和納米抗體的基礎上,近日,我所楊威課題組和王健偉課題組聯合清華大學醫學院丁強課題組,從構建的第二代納米抗體庫中分離獲得多個具有交叉保護活性的納米中和抗體,對已發現的多種新冠病毒VOC變異株有很好的廣譜抑制作用。相關研究工作于2022年2月9日發表在Signal Transduction and Targeted Therapy,題為“An ultrapotent RBD-targeted biparatopic nanobody neutralizes broad SARS-CoV-2 variants”。

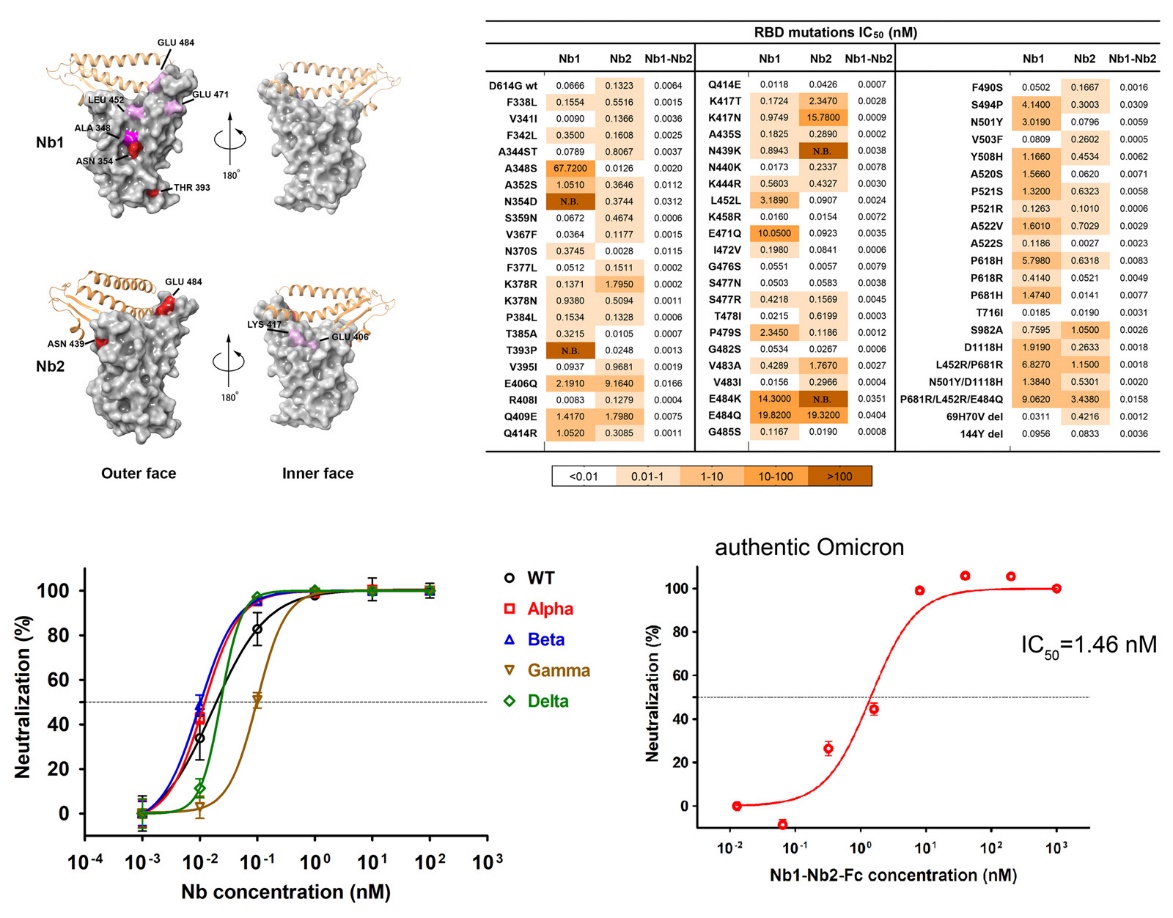

利用新搭建的第二代高容量全合成納米抗庫平臺,經過優化的篩選流程并結合創新性的設計策略,選擇能夠結合RBD的RBM表位及保守outer face表位的多價雙表位設計,篩選獲得對多種SARS-CoV-2突變株具有廣譜中和活性的納米抗體Nb1-Nb2。分別利用假病毒顆粒和反式互補病毒工具發現,Nb1-Nb2具有廣譜中和多種SARS-CoV-2變體的能力,包括Alpha、Beta、Gamma、Delta、Lambda、Kappa、Mu和Omicron。為了確定Nb1-Nb2對可能出現的新的突變的中和能力,文中通過深度突變掃描實驗鑒定了RBD上Nbs的潛在結合表位,并證明雙表位Nb1-Nb2對60多個被測RBD氨基酸取代具有很強的逃避抗性。針對新的Omicron變異株,Nb1-Nb2-Fc保持了牢固的親和力和強大的中和活性。該研究發現的抗體具有較高的開發潛力與應用價值。

該工作得到了中國醫學科學院醫學與健康科技創新工程(2021-I2M-1-038)和國家自然科學基金(81871667、82002153)等項目的支持。楊威研究員、王健偉研究員和丁強助理教授為論文共同通訊作者,遲曉靜副研究員、研究生張心慧、潘勝男、于晏瓔和史玉金為論文共同第一作者。