綜合新聞

自然雜志出版集團旗下的《The ISME Journal》雜志(國際微生物生態學會會刊)在線刊登了吳志強、楊莉和任仙文博士等關于中國蝙蝠呼吸/消化道病毒組研究論文

迄今為止全球近百分之八十的人類新發傳染病均源自于動物源性病原體跨種感染。目前,由于人類對動物(特別是野生動物)所攜帶病原體認知有限,因而嚴重制約了針對引起新發傳染病病原體的鑒別和溯源能力。

翼手目動物,即蝙蝠,是許多人或動物新發傳染病病原體的自然宿主和儲存宿主。2003 年肆虐全球的嚴重急性呼吸綜合征冠狀病毒(SARS-CoV), 2012 年在中東爆發/流行的中東呼吸綜合征冠狀病毒(MERS-CoV), 以及在澳洲和東南亞引起人、豬和馬大量死亡的亨德拉病毒(Hendra virus)和尼帕病毒( Nipah virus )等,均被證實起源于或直接來源于蝙蝠。而近期在西非引發大規模流行的埃博拉病毒(Ebola virus)也被認為與蝙蝠有關。

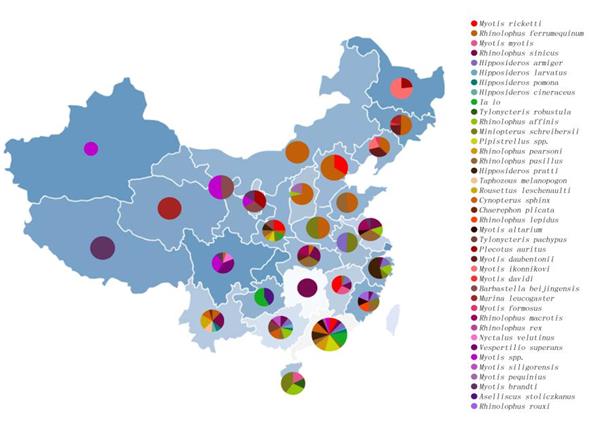

正是由于動物源性傳染病的病原學研究在新發傳染病預警、鑒別和溯源等方面的重要意義。金奇課題組從2012年開始以基于宏基因組學的病毒組學研究方法為手段,較為系統地對分布于我國境內的蝙蝠進行了呼吸/消化道病毒組學研究。通過基于覆蓋我國29個省市自治區40個蝠種近5千只蝙蝠的咽拭子和肛拭子樣本的病毒組特征分析,首次闡明了蝙蝠樣本中的哺乳動物病毒、昆蟲病毒、真菌病毒、植物病毒和噬菌體等病毒譜。以哺乳動物病毒為重點,解析了我國代表性蝠種所攜帶病毒的種類及基因組結構特征。所發現的病毒覆蓋19個哺乳動物病毒科和60個非哺乳動物病毒科。從中鑒定并分析了144個新型哺乳動物病毒種(共692個病毒株)的基因組結構。這些病毒與已知的哺乳動物病毒的核酸同源性差異較大(介于29%-95%之間)。此外,該研究還為SARS-CoV、MERS-CoV等病毒的溯源和跨種傳播機制研究提供了新的證據與線索。上述研究為國際上首次大范圍、多蝠種、全病毒譜的研究,其結果不僅有助于全面了解蝙蝠源病毒的生態多樣性,而且為構建新發傳染病預警和溯源體系提供了基礎,為提升新發傳染病病原體的快速鑒別能力提供了支撐。