綜合新聞

朱慧博士等有關耶爾森氏菌環二鳥苷酸合成酶基因3’UTR區功能的研究論文被《Molecular Microbiology》雜志接收

在真核生物中已知3’非翻譯區即 3’UTR 區能調控 mRNA 的穩定性、定位以及翻譯效率。而在原核生物如細菌中有關3’UTR區的調控功能,尤其是其參與基因表達調控的研究報道則相對較少。近年有關細菌 3’UTR區的功能研究逐漸得到關注。有研究表明細菌中的3’UTR區是細菌小RNA產生的一個重要“庫源”,此外,其含有的某些順式作用成分能夠介導對mRNA的調節作用。

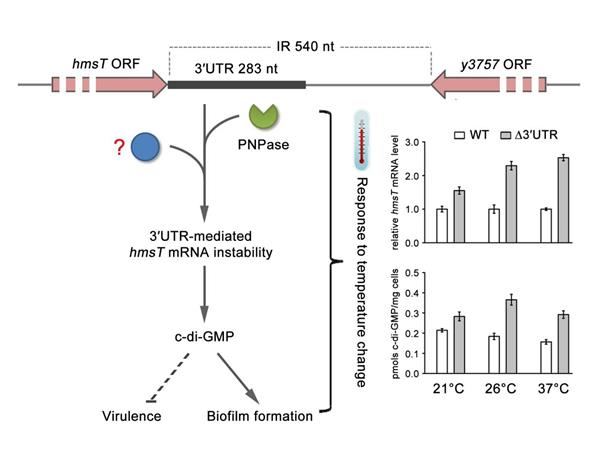

hmsT基因編碼環二鳥苷酸合成酶,該合成酶通過參與第二信使分子環二鳥苷酸的合成,進而影響耶爾森氏菌生物被膜的形成。孫義成課題組的前期研究發現,hmsT 3’末端的插入突變會導致生物膜形成的增加。以此生物學現象為切入點,該課題組進行了一系列研究探索。研究結果表明,hmsT mRNA中含有一個長的3’UTR區,該3’UTR區在轉錄后水平調控hmsT mRNA的穩定性。3’UTR區的刪除導致hmsT mRNA半衰期的增加,由此導致hmsT基因表達的增加,進而影響環二鳥苷酸代謝及生物被膜的形成。進一步的研究發現hmsT 3’UTR區可能感應環境溫度變化而發揮不同的功能:在室溫(21°C)時,3’UTR區介導mRNA衰減的功能較弱;而在哺乳動物體溫(37°C)時,3’UTR區介導mRNA衰減的功能較強。此外,研究還發現3’UTR區中可能存在多個調控元件參與此調控過程。其中,多聚核苷酸磷酸化酶(PNPase)部分參與了hmsT 3’UTR介導的mRNA降解(圖)。

該研究不僅豐富了對環二鳥苷酸代謝及生物被膜形成調控機制的認識,而且拓展了我們對細菌3’UTR區在基因表達調控功能的認知,為今后展開對細菌mRNA 3’UTR區功能的深入研究提供了新的思路。