綜合新聞

博士后李勤勤等首次揭示真菌天冬氨酸-β-半醛脫氫酶維持四聚體結構的論文被《Scientific reports》雜志接受

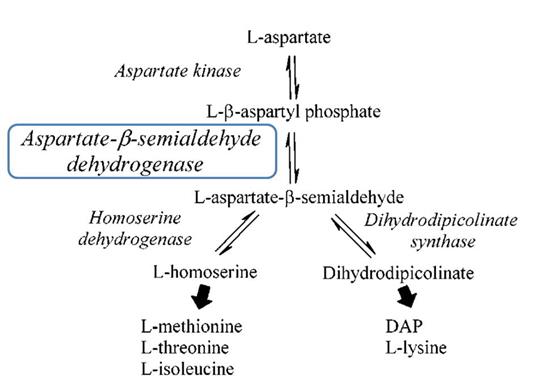

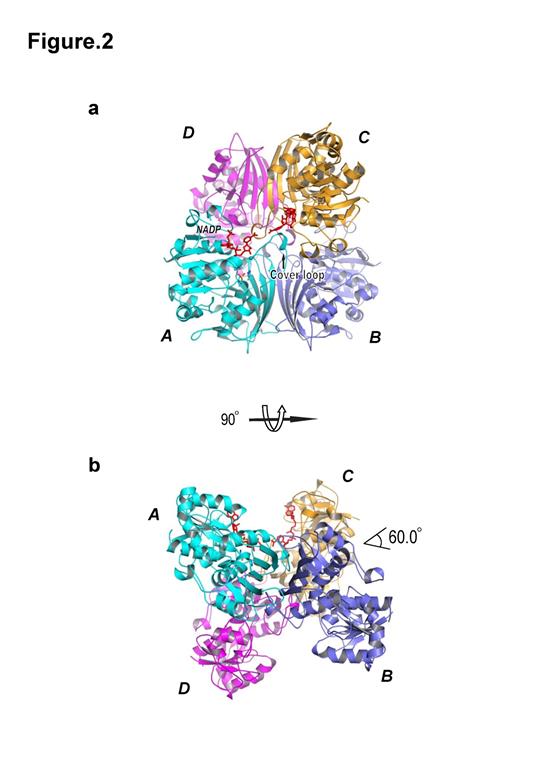

紅色毛癬菌是最常見的真菌病原體之一。約70%的皮膚淺表真菌感染由紅色毛癬菌引起。金奇課題組劉濤副研究員的前期研究發現:當紅色毛癬菌接觸人類皮膚時,一系列基因的表達被激活。其中,表達變化最顯著的基因之一為“asd”,該基因編碼天冬氨酸-β-半醛脫氫酶(ASADH)。ASADH是細菌和真菌進行生物合成反應的關鍵酶(圖一)。其催化反應的產物:天冬氨酸-β-半醛(ASD)是4種必須氨基酸(甲硫氨酸,蘇氨酸異亮氨酸和賴氨酸)生物合成不可取代的前體。可見,ASADH的活性是各類生物體維持生存所必須的,是抗感染藥物設計的理想靶點。在崔勝研究員的指導下,李勤勤開展了ASADH的結構生物學研究。X射線晶體學研究結果表明紅色毛癬菌的ASADH與細菌ASADH的晶體結構高度相似,但是紅色毛癬菌的ASADH在溶液中的分子量是細菌ASADH分子量的2倍。因此,李勤勤利用X射線小角散射,超速離心和圓二色光譜等技術分析了紅色毛癬菌ASADH的溶液結構特征,首次揭示該蛋白在溶液中維持了同源四聚體構象(圖二),與細菌的ASADH同源二聚體構象截然不同,暗示了二者在酶學機制和分子進化方面的顯著差異。為了證明ASADH四聚現象在真菌中是否具有普遍性,李勤勤研究了煙麴霉菌和白色念球菌ASADH的溶液結構,發現了這兩種酶均形成四聚體構象,直接證明了這個設想。通過突變實驗研究發現當破壞紅色毛癬菌ASADH四聚體形成時,ASADH酶學活性完全喪失,表明四聚體是真菌ASADH保持活性的必要條件。這一發現為抗感染藥物設計提供了新思路:設計干擾ASADH四聚體形成抑制劑。這種抑制劑的優勢為能夠選擇性抑制真菌的生長,對細菌無害。這種藥物的使用能夠防止對人體有益菌群的破壞。