綜合新聞

碩士生李佩和單藝瑋在《Journal of Virology》在線發表有關小鼠肝炎病毒S蛋白介導的膜融合機制的最新研究成果

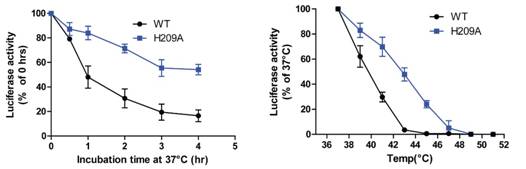

冠狀病毒是一類含包膜的,能導致嚴重肺炎的重要呼吸道病毒,而小鼠肝炎病毒(mouse hepatitis virus, MHV)是最常用的模式冠狀病毒。MHV的受體為癌胚抗原相關細胞粘附分子1a(mCEACAM1a),其S蛋白跟mCEACAM1a結合后,發生構象變化,介導膜融合,從而完成病毒的入侵。令人驚奇的是,有些特異株的MHV的S蛋白,例如MHV-A59,在沒有受體存在、pH 8.0的環境下也能發生構象變化介導膜融合,但具體的機制和原因并不清楚。錢朝暉課題組首先證明了pH 8.0介導的S蛋白構象變化跟受體介導的構象變化非常類似,隨后對S蛋白胞外區的組氨酸進行了系統點突變分析,發現H209是pH8.0誘導的、不依賴于受體結合的S蛋白構象變化過程中不可或缺的氨基酸 (圖一)。攜帶H209A突變的MHV雖然能夠生長到野生病毒的滴度,但其起始生長速率要比野生病毒慢,形成的噬斑也相對較小,并且當它們跟野生病毒混合在一起時,很容易被野生病毒競爭過,表明H209A病毒的適應性(fitness)要比野生病毒差。進一步的熱穩定性實驗發現,含有H209A突變的S蛋白要比野生S蛋白更加穩定,需要更長的時間和更高的溫度才能使其失去活性 (圖二),表明雖然H209A突變提高了S蛋白的穩定性,但同時也可能抬高了S蛋白構象變化的能量屏障(energy barrier),從而在一定程度上限制了S蛋白的構象變化,最終導致突變病毒的fitness下降。該研究從分子水平上,解釋了為什么野生病毒在進化過程中在S蛋白上保留了H209的原因,為進一步研究冠狀病毒S蛋白構象變化機制打下了良好基礎。

圖一 pH 8.0誘導的、不依賴于受體的S蛋白介導的細胞融合

圖二 熱穩定性實驗結果